Göttinger Forschende haben unter Federführung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gemeinsam mit AudiologInnen und KünstlerInnen aus Film und Musik das Klangerlebnis mit einem optogenetischen Cochlea-Implantat in Bild und Ton überführt. Das Musikvideo vermittelt auf künstlerische Weise die Wiederherstellung des „Hörens mit Licht“, einer Technologie, die gegenüber klassischen Cochlea-Implantaten ein verbessertes Hörerlebnis verspricht.

Forschung in greifbarer Form

Wie klingt es, wenn jemand nach Jahren hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit zum ersten Mal wieder hört? Wie fühlt es sich an, wenn neue Technologien die Welt des Klangs klarer und differenzierter erlebbar machen als zuvor? Diesen Fragen widmet sich das audiovisuelle Musikprojekt „KLANGLICHT – sound of light“, ein animiertes Video im Stile eines Musikvideos, das unter Federführung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) in Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen, AudiologInnen und KünstlerInnen aus Musik und Film entstanden ist. Ziel ist es, den ZuhörerInnen die aktuelle Göttinger Forschung zur Wiederherstellung des „Hörens mit Licht“ in greifbarer Form näherzubringen.

Hilfe durch elektrische Implantate

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden weltweit 466 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Schwerhörigkeit, darunter etwa 16 Millionen schwerhörige und 80.000 gehörlose Menschen in Deutschland. Wer von Geburt an wenig hört oder taub ist, lernt nur mit Mühe zu sprechen, wenn überhaupt. Bisher können Hörstörungen im Innenohr teilweise durch elektrische Cochlea-Implantate (eCI) korrigiert werden.

Diese ermöglichen Betroffenen ein Sprachverstehen in ruhiger Umgebung, aber der Höreindruck bleibt noch weit entfernt vom natürlichen Hören. Für eine komplexe Hörwahrnehmung, die es erlaubt, Sprache bei Hintergrundgeräuschen zu verstehen, den emotionalen Tonfall von Sprache zu interpretieren oder Melodien in Musik zu genießen, ist die Weiterentwicklung des Hörens mit Cochlea-Implantat (CI) erforderlich.

Zur Wiederherstellung von sensorischer und motorischer Systeme

Diesem Anliegen widmen sich Göttinger WissenschaftlerInnen des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), des Else Kröner Fresenius Zentrums für Optogenetische Therapien (EKFZ OT), des Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen“ (MBExC), des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1690 „Krankheitsmechanismen und funktionelle Wiederherstellung sensorischer und motorischer Systeme“ sowie des Deutschen Primatenzentrums – Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ). Sie entwickeln neuartige, optogenetische Cochlea-Implantate (oCI), die auf feine dosierbare Lichtreize reagieren. Das „Hören mit Licht“ verspricht einen verbesserten und damit natürlicheren Höreindruck.

Kunstprojekt als Visualisierung

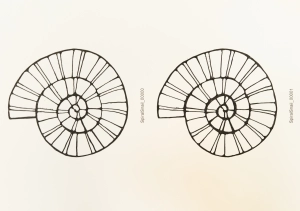

Das eigens komponierte Musikstück beginnt mit einer Explosion von zunächst fragmentierten Klängen, Rythmen und verzerrten Sprachpassagen, die das Wiedererlangen des Hörens durch ein eCI symbolisiert. Im Verlauf des Musikstücks gehen diese Klänge in einen wesentlich klareren und emotionsvolleren Musikpart über, wodurch die Zuhörenden eine völlig neue Sinneswelt erleben.

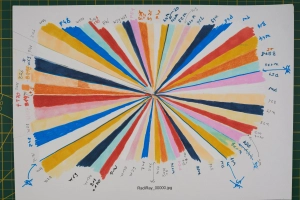

Dies soll die Möglichkeiten des „Hörens mit Licht“ durch das oCI darstellen, das aktuell in Göttingen entwickelt wird. Kombiniert mit einer Animation von pulsierenden Lichtformen, fließenden Farben und rhythmischen Tanzeinlagen wird die Musik zum Leben erweckt (Choreografie und Tanz: Marie Zechiel).

Rund 2.500 handgezeichnete Bilder waren für das rund zweiminütige Video notwendig. Der Eindruck entsteht, dass Musik und Sprache nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar sind.

„Hier treffen sich innovative Forschung und Kunst, um das neue Konzept zur optogenetischen Wiederherstellung des Hörens in die Gesellschaft zu vermitteln“, sagt Jenny Blum, Audiologin an der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde der UMG und klinische Ansprechpartnerin für PatientInnen mit Cochlea-Implantaten.

Sie war Initiatorin des audiovisuellen Musikprojekts und jahrelang Treiberin hinter der künstlerischen Idee.

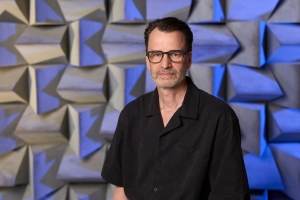

„Diesem spannenden Projekt ist es auf einzigartige Weise gelungen, den frischen Mut, den Schwung und die freudige Erwartung der Forschenden für ein besseres Hören einzufangen“, sagt Prof. Dr. Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der UMG sowie Sprecher des EKFZ OT und des MBExC.

Regie führte der preisgekrönte Videokünstler Boris Seewald, für die Musik ist der international renommierte Komponist Ralf Hildenbeutel verantwortlich. Gemeinsam schufen sie ein Werk, das Forschung, Technik und Emotion in einem intensiven visuellen und auditiven Erlebnis vereint. Finanziert wurde Projekt aus Mitteln des MBExC und des EKFZ OT.

Die Künstler hinter dem Projekt

Boris Seewald ist ein preisgekrönter Videoregisseur. Er behandelt Film als visuelle Choreografie und komponiert Bilder in einem rhythmischen Fluss, der Musik und Ton ergänzt und erweitert. Mit einer Vorliebe für das Experimentelle kombiniert er verschiedenste Filmtechniken und verbindet abstrakte Animation und Malerei mit Realfilm. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Cinedans Dioraphte Jury Award, dem Promax Gold Award und einer Nominierung für den Deutschen Kamerapreis.

Ralf Hildenbeutel ist Produzent und Filmkomponist, dessen eklektischer Stil von seiner klassischen Ausbildung und seiner Leidenschaft für elektronischer Musik geprägt ist. In den Neunziger Jahren war er maßgeblich an der Entstehung des Musikstils Trance beteiligt, arbeitete mit Sven Väth an dessen wichtigsten Alben zusammen und tourte mit seinem elektronischen Projekt „Earth Nation“ durch Europa und trat unter anderem auf dem Montreux Jazz Festival oder in der Londoner Brixton Academy auf. Sein Fokus liegt seit Jahren auf der Filmmusik und er arbeitete an unzähligen nationalen und internationalen Produktionen wie „Vincent will meer“, „Maltese“ (RAI), „Supersex“ (Netflix) oder „Everybody Loves Diamonds“ (Amazon Prime).

Der Göttinger Exzellenzcluster MBExC

Der Göttinger Exzellenzcluster „Multiscale Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen“ (MBExC) wird seit Januar 2019 im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert. Mit einem einzigartigen Forschungsansatz untersucht MBExC die krankheitsrelevanten Funktionseinheiten elektrisch aktiver Herz- und Nervenzellen, von der molekularen bis hin zur Organebene mithilfe von innovativen bildgebenden Verfahren, wie optischer Nanoskopie, Röntgenbildgebung und Elektronentomographie.

Hierfür vereint MBExC zahlreiche universitäre und außeruniversitäre Göttingen Campus-Partner. Das übergeordnete Ziel: den Zusammenhang von Herz- und Hirnerkrankungen zu verstehen, Grundlagen- und klinische Forschung zu verknüpfen, und damit neue Therapie- und Diagnostikansätze mit gesellschaftlicher Tragweite zu entwickeln.

Das Else Kröner Fresenius Zentrum für Optogenetische Therapien (EKFZ OT)

Das neue Else Kröner Fresenius Zentrum für Optogenetische Therapien an der UMG wird von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung, dem Land Niedersachsen und der UMG gefördert. Es entwickelt innovative Therapien für PatientInnen mit Taubheit, Blindheit, Bewegungsstörungen oder Magenlähmung. Optogenetische Therapien kombinieren Gentherapie mit optischer Medizintechnik und versprechen eine präzisere und wirksamere Behandlung als konventionelle Ansätze – unter anderem auch im Bereich des Hörens.